冬の時期は、火災が起こりやすいといわれています。

火災が発生することで普段通りの生活が送れなくなる可能性もあるため、事前にどのような原因で火災が発生しやすいのかを覚えておくことが自分や家族を守ることに繋がります。

そこで今回は、冬の火災の原因や注意点について詳しく解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

冬になると火災が増えるのはなぜ?

冬になると火災が起こる原因はいくつかあります。

ここでは、火災の原因について解説するので、ぜひ参考にしてください。

暖房を使用する機会が増えるから

寒さが厳しくなる冬は、石油ストーブや電気ヒーター、こたつなどの暖房器具の使用が増えます。

暖房器具は欠かせない存在ですが、使い方を誤ると火災につながるリスクが高まります。

特に注意が必要なのは、暖房器具の近くにカーテンや布団、洗濯物といった可燃物を置いてしまうケースです。

わずかな距離でも熱がこもると発火の恐れがあり、実際に不注意から火事が起きた事例も少なくありません。

また石油ストーブやガスファンヒーターは換気不足による一酸化炭素中毒の危険もあるため、正しい使用とこまめな換気を意識するようにしましょう。

空気が乾燥しているから

日本の冬は湿度が低くなる傾向があり、さらに暖房の使用によって乾燥が一層進みます。

乾燥は健康に悪影響を与えるだけでなく、火災の発生リスクを高める要因でもあります。

空気中の水分量が減ると、木造住宅や家具、カーテンなどが乾き、わずかな火種でも燃え広がりやすくなります。

また冬は北寄りの季節風が強く吹くため、一度火がつくと勢いよく延焼しやすい特徴もあります。

火災予防のためにも加湿器の使用や洗濯物の部屋干しなどで適度な湿度を保つことが大切です。

洗濯物を部屋で干す機会が増えるから

冬場は外気温が低いため、洗濯物を部屋で干す家庭が増えます。

部屋干しは加湿効果が得られるメリットもありますが、乾ききっていない衣類をストーブやヒーターの近くに置くと、引火の危険性が一気に高まります。

特に石油ストーブの上に洗濯物を吊るすといった行為は危険です。

また洗濯物によって暖房器具の排気口が塞がれると、不完全燃焼や一酸化炭素中毒のリスクも高まります。

洗濯物を室内に干す際は暖房器具から十分に距離を取り、サーキュレーターを併用して空気を循環させるなど、安全と乾燥効率を両立できる工夫をしましょう。

火災対策のために準備しておきたい対策グッズ

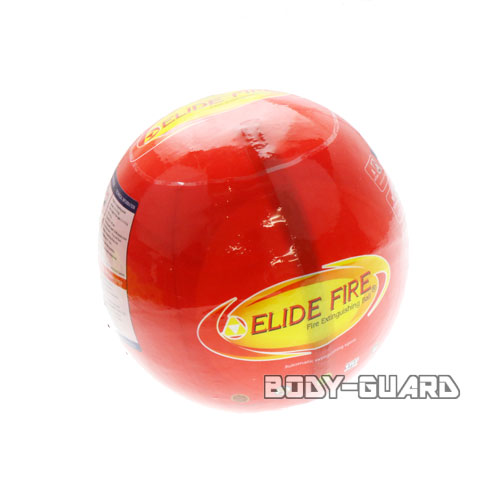

火災対策に注目されているのが「初期消火救命ボール」です。

投げ込む必要がなく、設置しておくだけで自動消火が可能な商品になっています。

火に触れると内部の火薬が反応し、3〜10秒で瞬時に消火してくれるのが特徴です。

消火剤に水を含まないため油火災にも対応し、幅広い場面で安心して使用していただけます。

外装は低密度・軽量設計で、破裂時も人や家具への衝撃を抑える安全性が考慮されています。

さらに作動時には120〜140dBの大音量を発し、離れた場所にいる人にも火災発生を知らせてくれる心強い防災グッズです。

まとめ

ここまでは、冬の火災の原因や注意点について詳しく解説しました。

冬になると気温が下がり暖房器具を使用する機会が増えますが、その分火災のリスクも上がります。

暖房器具を正しく使用することはもちろん、もしも火災が発生してしまったときのために消火救命ボールを用意しておきましましょう。

「防犯グッズのボディーガード」では、消火救命ボール以外にもさまざまな商品を取り揃えています。

気になった方は、ぜひチェックしてみてください。